女性なら誰にでも、いずれは訪れる「閉経」ですが、実際にどのような経過を辿るのか、どんな症状があらわれるのかなど、ご存じでしょうか?なかなか、周りのご友人などと話をすることも少ないかもしれません。今回は、閉経やそれに伴う体の変化、また閉経後に気をつけたい病気などについてご紹介します。

閉経とは

まずは、閉経がどういった状態なのか、どのような症状が出るのかについて解説します。

閉経は50歳前後が一般的

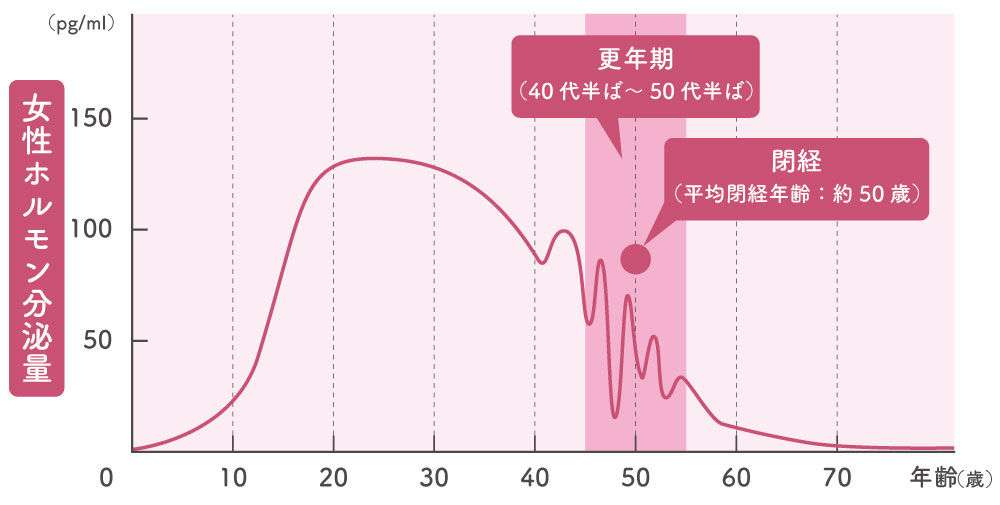

最後の生理から1年間、生理がなかった場合に「閉経」と判断します。人それぞれ時期は違いますが、日本人の平均的な閉経年齢は50歳前後です。そして、閉経の前5年〜後5年程度の約10年間(45歳〜55歳ごろ)を、更年期と呼びます。

自分がいつ閉経するかをはっきりと知る手段はありませんが、体の変化から「閉経が近い」と感じることがあるかもしれません。

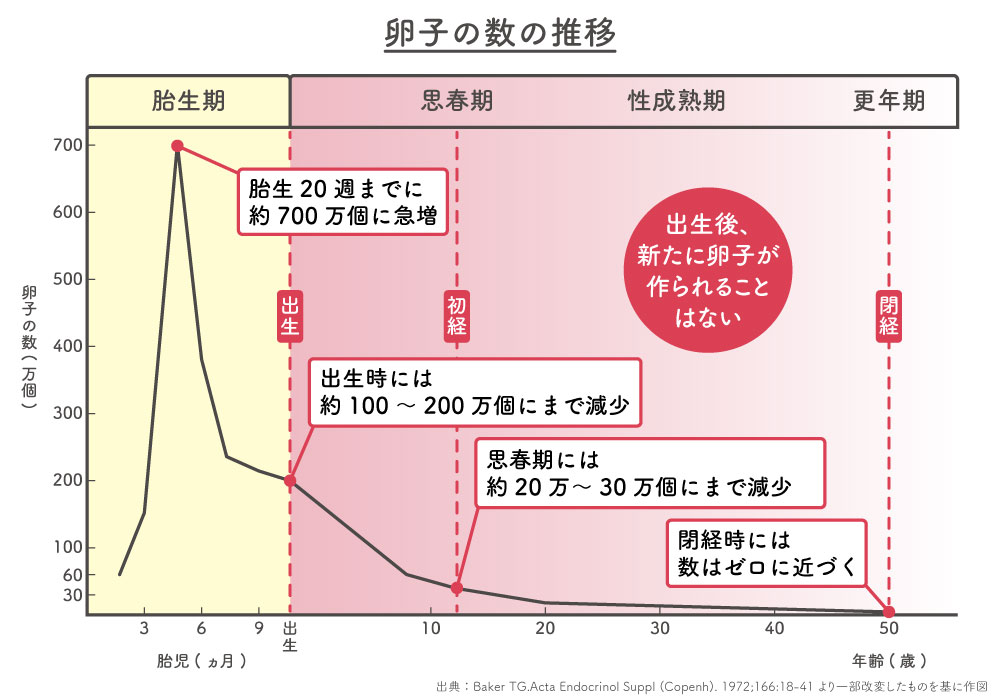

卵巣には、生まれたときに原始卵胞(卵子が入っている袋)が約100~200万個入っているとされており、その後、急速に減っていきます。思春期のころには約20~30万個となり年齢とともに減少し続けます。卵巣の中から卵胞がなくなって排卵が永久に停止すると、生理がなくなり、閉経となります。

閉経前後で更年期障害の症状が出ることも

閉経前後の更年期には、「更年期障害」の症状が出ることがあります。女性ホルモンの変動や、急激な減少によって症状が出ることが多いです。全員に生じるわけではありませんが、中には生活に大きく支障が出るほどひどい更年期症状を呈する方もいます。

| 精神・神経系の症状 | イライラ、気分の落ち込み、不安、不眠、めまい、頭痛 |

|---|---|

| 血管運動神経系の症状 | ホットフラッシュ、発汗、動悸、息切れ、むくみ |

| 消化器系の症状 | 吐き気、胃もたれ、胸焼け、下痢や便秘 |

| 運動器官系の症状 | 肩こり、背中や腰の痛み、関節痛、痺れ |

| その他 | 尿もれ、性交時痛、ドライアイ |

更年期の症状がつらい場合は、がまんをせず外来を受診して相談してください。症状にあった治療をお勧めします。

閉経までによくある生理の変化

閉経の数年前から、生理が変化してくることが多いです。通常の生理の周期は25~35日とされていますが次のような変化があれば、閉経が近い可能性があります。

生理周期が短くなる

閉経が近くなると生理周期が短くなっていく傾向にあります。また、それに伴い、出血量も減ることが多いです。生理と思われる出血の中には、「無排卵出血」である場合も含まれるかもしれませんが、違いを自覚できるわけではありません。

不正出血が続くようになることも多い

生理以外の期間でも不正出血がダラダラと続くことがあります。生理なのか不正出血なのか、よくわからないことも少なくありません。

ただし、子宮がんや子宮筋腫などが原因で不正出血を起こしていることもあるため、不正出血が10日以上続くような場合は婦人科を受診して相談をしましょう。

生理周期が長く不規則になる

生理周期が長く2〜3か月に1度くらいの頻度になり「生理がいつ起こるかわからない」状態が続くことがあります。また、生理自体が短期間で終わるようになります。経血量自体が少なく、生理というよりも不正出血のように感じられる方も多いです。

最終的に、1年以上生理がなければ、閉経と判断されます。

治療により閉経がわかりにくい場合について

さまざまな治療の影響で、閉経がわかりにくい方もいます。

低用量ピルや黄体ホルモンを服用している方の閉経

低用量ピルを服用して生理をコントロールしていると、規則正しく生理が来続けるため、閉経が近いかどうか、わかりません。ジエノゲストなどの黄体ホルモンを服用していれば、生理が全くこない状態になっている方が多いため、やはり閉経したかどうかはわからない状態です。

ホルモン剤の中止時期はその病態に応じてかかりつけの主治医と相談して決めるのがよいでしょう。

子宮を摘出した方の閉経

子宮を摘出すると、毎月の出血はなくなりますが、卵巣が残っていれば排卵は生じます。卵巣からのホルモン分泌はおこっており、まだ閉経はしていないということになります。

子宮摘出術後の場合は出血の有無で閉経を判断できませんが、卵巣のホルモンの状態を採血によりある程度知ることはできます。ただし特に気になる症状がなければホルモン検査をする必要はありません。

更年期症状が出た場合には、子宮がんや乳がんのチェックや超音波検査などを評価したのちに病態に応じてホルモン補充療法などの治療を選択することもあります。

早すぎる閉経には要注意!

生理がこなくなるのは「楽でよい」と感じる方も少なくはないと思いますが、早めの閉経は健康上のリスクが大きくなってしまいます。

目安として、「40歳未満で3か月以上、生理がない」場合には、早いうちに婦人科を受診してください。

閉経後に気をつけたい健康上のリスク

女性ホルモンの「エストロゲン」は、女性の健康維持のために重要な役割を果たしています。エストロゲンが減少する閉経以降は、それまでエストロゲンによって維持されていた健康が損なわれやすい時期です。

高血圧

女性は、若いうちは低血圧の傾向にある方が多いですが、これはエストロゲンが作用している年齢であることが関与しています。エストロゲンには、血管を柔らかく、しなやかに保つ作用があります。

閉経に伴ってエストロゲンの分泌が減少すると血圧が上がりやすくなります。

また更年期には血管の動きを調整する自律神経の調節が不安定になることも相まって、血圧が変化しやすいのです。

閉経後に再び血圧が落ち着く方もいますが、高いままになってしまう方もいます。更年期以降は、定期的に血圧を測定する習慣をつけ、目安として収縮期血圧(上の血圧)が140mmHgを超えるようなら内科で相談するほうがよいでしょう。

脂質異常症

エストロゲンは、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪を調整する役割も担っています。そのため、40代ごろまでの女性は、男性に比べて脂質異常症の発症が少ないです。

更年期以降では少しずつLDLコレステロールや中性脂肪が増加し、脂質異常症を発症する方が増え、男性と発症率の差はなくなっていきます。もちろん、エストロゲンだけでなく、脂質・糖質の多い食事や運動不足なども影響しますので、生活を見直すことも大切です。

脂質異常症は、動脈硬化を促し脳梗塞や心筋梗塞といった大きな病気の原因にもなるため、指摘された方はしっかり治療をおこないましょう。

骨粗鬆症

エストロゲンが低下して骨の代謝のバランスがくずれることにより骨がもろくなる傾向があります。女性は骨密度が低下して骨粗鬆症となる方が、男性と比べて約3倍になるとも言われています。

骨粗鬆症になっても、初期の段階ではとくに自覚症状はありませんが、骨折してしまった場合は痛みが強く出ることがあります。また日常生活に支障をきたすこともあるかもしれません。 具体的には腰の骨の圧迫骨折が起これば、腰が曲がり杖を必要とする生活になるかもしれませんし、大腿骨(脚のつけ根)の骨折が起これば、寝たきりなってしまうこともあり得ます。 閉経を機会に、定期的な骨密度の検査をお勧めします。

肥満

エストロゲンには、脂肪を蓄積させて女性らしい体を作る作用がある一方で、脂肪が過剰にならないよう調整する作用や、食欲を抑える作用もあります。エストロゲンの分泌量が低下する影響で、閉経後の女性は脂肪が蓄積しやすく、痩せにくい状態になってしまうのです。

閉経後の肥満は、乳がん発症のリスクを高めます。適正な体重を維持できるよう、食事内容や運動習慣を見直すようにしましょう。

腟乾燥、デリケートゾーンの感染症

エストロゲンは、コラーゲンの生成を促す作用があります。そのため、エストロゲン分泌が減少することで、腟の潤いが失われたり、腟内を最適な環境に保つ「自浄作用」が低下したりといった変化が生じます。更年期以降では、腟の乾燥によるヒリつきや痛みが出る「萎縮性腟炎」や、腟カンジダ症・細菌性腟症などの感染症を起こしやすくなる方もいます。

骨盤臓器脱

エストロゲンが低下することにより骨盤内の臓器(膀胱や子宮、直腸)を支える筋肉や靭帯が弱くなり臓器が下がったり脱出したりすることがあります。ただし臓器脱はエストロゲン低下だけでなく出産回数 の多い方や、重いものをもつ仕事、肥満なども要因となります。生活に支障が出てくることもありますので気になる症状がある場合は婦人科で診察を受けてみてください。

まとめ

今回は、閉経が近づくと生じる変化について、また、閉経後に気をつけたい健康上のリスクについて解説しました。生理周期や出血量に変化が出てきたら、閉経が近いかもしれません。それに伴い、更年期症状が出てくることもありますのでお困りのことがあれば、婦人科でご相談ください。

また閉経後は、さまざまな健康上のリスクも高まりますので、定期的に健康診断を受け、生活習慣の見直しをおこなうことをお勧めします。

\ 新日本橋駅徒歩3分。月~土祝19時、日曜17時まで診療 /

Web予約

Web予約 03-3667-0085

03-3667-0085