生理痛で、毎月憂鬱な気持ちになっていませんか?もしかすると、生理にまつわるつらい症状は、月経困難症かもしれません。

「生理は誰にでもあることだから、病院に通う必要がない」と思っている方は少なくありませんが、月経困難症は、治療によって症状を大きく軽減することができる病態です。

薬物治療の選択肢についてご紹介しますので、生理でお悩みの方は婦人科を受診してみてください。

月経困難症とは?

月経困難症とは月経期間中に現れる病的症状のこととされています。下記のような様々な症状が起こる可能性があり日常生活に支障が出ている場合も多いです。

月経困難症の症状

月経困難症の方は、生理に伴って次のような症状を呈します。

- 生理直前から生理中に起こる強い下腹痛

- 腰痛

- お腹の張り

- 吐き気

- 頭痛

- 脱力感

- 便秘や下痢

- イライラ、憂鬱な気持ち

月経困難症の診断

まずは、問診をおこない、以下のような内容を確認します。

- 初潮の年齢

- 生理周期

- 生理痛の程度や持続期間

- 生理の量

- 痛み止めの使用状況

- 生理にまつわる痛み以外の症状

原因となる病気がないかどうかの確認のため、超音波検査も必要です。性交経験があれば経腟超音波検査が望ましいですが、経験のない場合は経腹超音波検査や経直腸超音波検査(おしりからの検査)を実施します。原因疾患がある場合にはMRI検査が必要になることもあります。

問診や超音波検査の結果から、月経困難症に該当するかどうか、総合的に判断します。

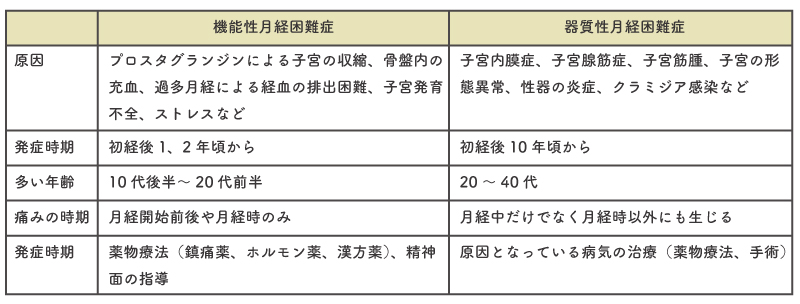

月経困難症の種類

月経困難症は、原因の有無によって大きく2種類に分けられます。

何らかの原因疾患があり、それによって月経困難症状を伴っているものを「器質性月経困難症」、原因となりうる疾患のないものが「機能性月経困難症」と定義されています。

生理痛で悩んでいる方は多い

報告(※1)によると、思春期〜若年の女性のうち34〜94%の方が月経困難症に該当します。約400名の中高生を対象にした調査(※1)では、71%に生理痛、34%に月経前の症状、25%に月経過多の症状があることがわかりました。

生理にまつわる症状が全くないと答えた人は20%のみで、薬を使う・使わないに関わらず「我慢している」人が78%もいるそうです。

1000人前後の働く女性を対象にした調査(※2)でも、生理の症状や生理前の症状があっても「何もしていない」方が約半数という結果でした。

非常に多くの女性が、生理痛に悩んでいます。月経困難症は、治療ができる病態です。勉強や部活に集中できない、仕事中に思うようなパフォーマンスができないという状態で我慢しているのは、残念なことだと思います。「自分が痛みに弱いだけ」などということはありませんので、生理痛がある方はぜひ婦人科でご相談ください。

※1:(1)月経困難症 – 日本産婦人科医会

※2:月経について|女性特有の健康課題|働く女性の心とからだの応援サイト

月経困難症の治療

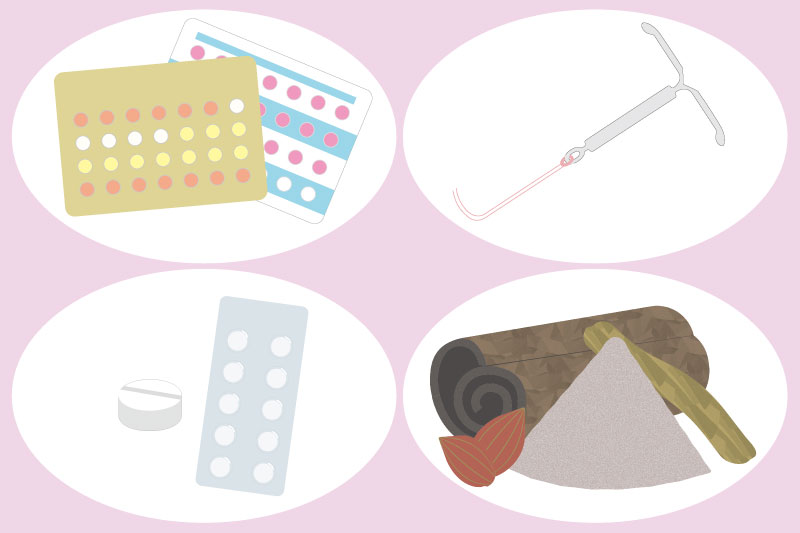

月経困難症には、さまざまな治療法があります。ご自身に合うものを見つけ、少しでも快適に生理期間を過ごせるようにしましょう。原因となる疾患がある場合はその治療を優先しますので手術が必要となる場合もありますが、今回は薬物治療について解説します。

鎮痛剤

痛みを我慢している方もいますが、鎮痛剤の使用を控える必要はありません。

生理の際、「プロスタグランジン(PG)」という痛みの原因となる物質が子宮を収縮させ、子宮内膜を排出できるようにします。PGの量が多いと子宮が過剰に収縮してしまい、強い生理痛を感じるのです。

鎮痛剤を服用することで、PGの発生を抑えて生理痛を和らげることができます。鎮痛剤の種類は、医療用医薬品でも、市販薬でもかまいません。上限量を守り、痛みのあるときに服用します。また子宮の筋肉の過剰な収縮を抑える薬などもあります。

「鎮痛剤に頼ると痛みに弱くなる」と誤解されている方も少なくありませんが、そういった事実はありません。痛みが最大まで強くなってからでは、十分に鎮痛効果が発揮されないこともありますので、「痛い」と感じたら我慢せず服用してください。

ただし鎮痛剤の内服回数が増えてきたり、内服しても効果が感じられない場合は、そのほかの治療に移行することが望ましいです。

漢方薬

症状の緩和のため、漢方薬も効果的な場合があります。症状や体質を見ながら、適切なものを選びます。あまり即効性はありませんので、焦らず服用を続けていくことが大切です。

芍薬甘草湯

筋肉の過剰な緊張やけいれんを鎮める作用があります。比較的即効性があり足つり(こむら返り)などにも効果があるとされています。

当帰芍薬散

冷えを伴う不調におすすめの漢方です。血を補いめぐりをよくすることで月経痛だけでなくむくみや冷えなども改善します。

加味逍遙散

イライラや不安症状など精神的な不調におすすめの漢方です。気をめぐらせることにより月経痛だけでなく精神安定作用が期待できます。

桂枝茯苓丸

肩こりやのぼせ、足冷えなどの不調におすすめの漢方です。血行を改善し体をあたためることで、腹痛を和らげる作用が期待されます。

上記以外でも症状に合わせた漢方薬を選択することが可能です。

漢方薬による治療を希望される方はご相談ください。ほかの治療との併用も可能です。

低用量ピル

女性ホルモンである卵胞ホルモン・黄体ホルモンの2種類を配合した薬で、月経困難症や子宮内膜症などの場合は基本的に保険適応となります。

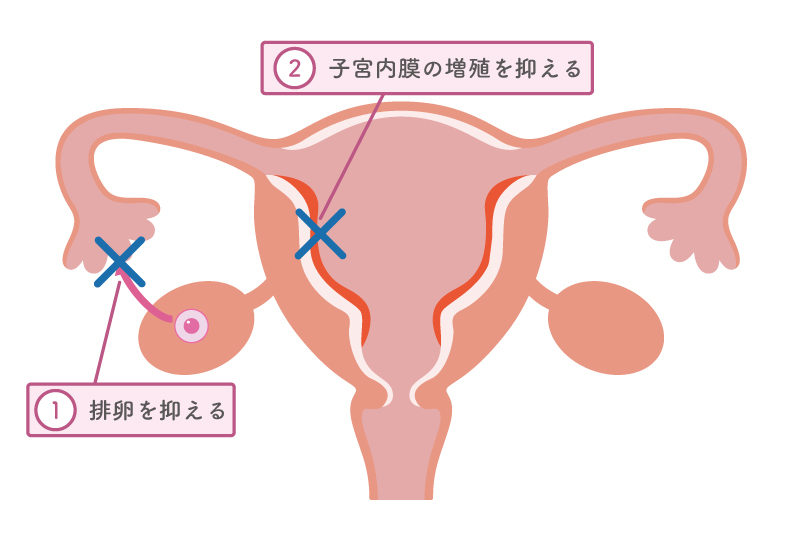

低用量ピルの効果

卵胞ホルモンと黄体ホルモンを投与することにより脳の下垂体から卵胞を発育させる指令が来なくなるため排卵を抑制します。排卵が起こると妊娠に備えて子宮内膜が厚くなるのですが、排卵を抑制することにより内膜が厚くならずに薄く保たれるので内膜がはがれるときの子宮を収縮させる力が弱まります。また内膜の痛み物質(プロスタグランジン)も減るので生理が来た時の痛みが軽くなります。

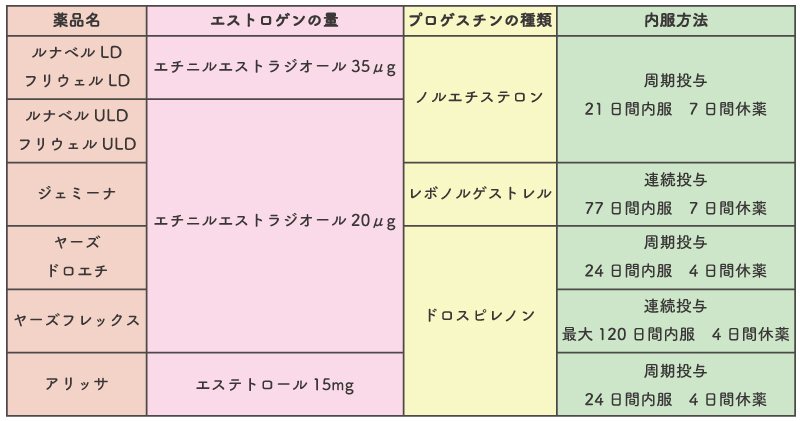

低用量ピル(保険適応)の種類

含まれている卵胞ホルモン(エストロゲン)の量や黄体ホルモン(プロゲスチン)の種類によって特徴が異なります。

また1カ月に1回生理を起こさせる周期投与タイプと連続内服することによって生理の回数を減らす連続投与タイプがあります。

生理痛だけでなくそのほかのお悩み(月経前の症状や肌荒れ、避妊の必要性)なども含めて薬剤の選択をしていくことが多いです。

低用量ピル内服を避けるべき病態

- 35歳以上で1日15本以上タバコを吸う方

- 血管病変を伴った高血圧や脂質異常症のある方

- 前兆(目の前がチカチカする等)のある片頭痛の方

- 乳がん、子宮体がんの方

- 血栓症の既往や血液凝固異常の病気がある方

- 重篤な肝障害のある方

- 妊娠中や授乳中の方

上記に当てはまる方は服用できません。

前兆のある頭痛は、脳梗塞・脳出血のリスクが2〜4倍になると報告されています。

また喫煙されている方やBMIが30以上の方は血栓症のリスクが高いため服用をやめたほうが良いでしょう。

低用量ピル内服の副作用

内服を開始して初期に起こる副作用としては吐き気や不正出血、胸の張り、頭痛、むくみなどですが飲み続けていくうちに徐々におさまってくることが多いです。

最も重要な副作用としては血栓症が挙げられます。血栓症とは血管内に血の塊ができる病態です。血の塊は足の細い血管にできることが多いですが、全身の血液の流れに乗ってしまうと大切な臓器の血管を詰まらせ肺塞栓症や脳梗塞や心筋梗塞など命にかかわる病気が起こることがあります。低用量ピルを内服することによる血栓症のリスクの頻度は10000人あたり3~10人と言われており内服をしていない人と比較するとやや頻度は上がりますが妊娠中や授乳中と比較すると頻度はかなり低いとされています。低用量ピル内服中に脱水になったり、体を動かさずに長時間おなじ姿勢でいるようなことがなければ、リスクは避けられます。

ふくらはぎの痛みや腫れ、激しい腹痛、激しい頭痛、息苦しさ、胸痛、目が見えにくい、舌のもつれなどの症状がある場合は血栓症の可能性があるので医師に相談をしてください。

新しいLEP「アリッサ配合錠」

2024年12月に、「アリッサ配合錠」という新しい低用量ピルの販売が開始されました。

アリッサ配合錠以外の全ての低用量ピルには、人工的に合成された卵胞ホルモンであるエチニルエストラジオールが含まれています。一方のアリッサ配合錠は、卵胞ホルモンとして、天然型エストロゲン「エステトロール」が配合されている点が、他の低用量ピルとは異なります。エステトロールは、胎児の肝臓から作られるエストロゲンで妊娠中のお母さんにも存在するホルモンであり次のようなメリットが期待されます。

- 血栓症のリスクが低い

- 乳がんのリスクが低い

- 肝臓への負担が少ない

- 吐き気が出にくい

などの可能性があります。

黄体ホルモン製剤(ジエノゲスト)

機能性月経困難症や子宮内膜症、子宮腺筋症の治療の際に選択する薬剤です。

黄体ホルモンは前述したように脳の下垂体に作用することにより排卵を抑制します。排卵をしなくなると子宮内膜が厚くならずに薄く保たれます。内膜で生成される痛みの原因物質であるプロスタグランジンも少なくなるため痛みも軽くなりますし月経量も少なくなります。

また内膜症病変を悪化させる卵胞ホルモン(エストロゲン)濃度を抑えることにより内膜症病変の縮小効果も期待できます。

ただし薄い内膜は不安定なのではがれやすく内服開始後の3か月くらいは特に不正出血が起こりやすい傾向にあります。

原因となる疾患がない場合は0.5㎎錠、子宮内膜症や子宮腺筋症の患者様には1㎎錠を用いることが多いです。

また1日2回の定期的な服用が必要であるため、低用量ピルよりも飲み忘れには注意しなければなりませんが、低用量ピルのように休薬の必要がありません。子宮内膜が薄い状態で安定してしまえば一定数の方で生理がこなくなるため、日常生活を快適に過ごすことができるようになります。

黄体ホルモン製剤は、エストロゲンが含まれていないため、血栓症のリスクがほとんどないことも特徴です。血栓症のリスクがあり低用量ピルの服用ができない方も、服用可能ですし閉経まで、比較的安全に服用を続けることができます。

偽閉経療法(レルミナ リュープロレリン注)

子宮筋腫や子宮内膜症などの女性ホルモンによって増悪する器質的疾患がある場合に選択することがあります。

偽閉経療法とも呼ばれており脳の下垂体から卵巣を刺激するホルモンの分泌を抑えることにより卵巣から分泌される女性ホルモンを低下させ閉経のような状態にする治療法です。

内服薬、注射剤、点鼻薬があり、内服薬は1日1回1錠ずつ食前に内服(食事の影響を受けるため食前30分前までに内服)、注射剤は1カ月に1回皮下注射となります。

治療中の初期の副作用としては不正性器出血があります。卵巣からのホルモンの分泌が抑えられて安定すると無月経の状態になることが多いです。

その他の副作用としては、ほてりや発汗などの更年期症状がありますが漢方を併用することにより症状が改善する場合もあります。長期使用により骨密度の低下が報告されていますので原則6カ月の治療を一区切りとしています。

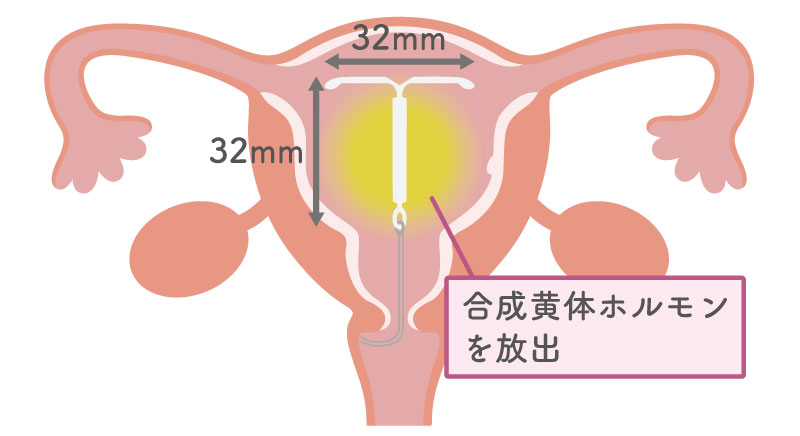

子宮内黄体ホルモン放出システム(ミレーナ)

ミレーナは、もともとは子宮内の避妊具として開発されたものでしたが2014年から月経困難症や過多月経の治療に保険が適用されるようになりました。

32mm程度のT字のプラスチックの機器で、付加された黄体ホルモンが少量ずつ放出されることで、最長5年にわたって効果が持続します。低用量ピルや黄体ホルモン製剤のように、定期的な服薬が不要であり、飲み忘れによる不正出血がないのは便利です。一定数の方で、生理がこない状態にすることができます。

ミレーナは血栓症リスクの高い方(BMI30以上、喫煙者、高血圧症など)にも安全に使用できますが、留置時に痛みを伴うため出産経験のある方の方がより適しています。

ただし子宮内腔に突出する疾患があったり筋腫の状態によっては適応にならないこともあります。おりものが多いなど感染を疑う所見がある場合は、まずその治療を優先します。

また主として子宮内膜に作用し血液中のホルモンには影響がないため月経前症候群などのホルモンに関わる症状がある場合は低用量ピルや黄体ホルモン製剤が適していると言えます。

ミレーナを挿入してから数日程度は、下腹部痛や腰痛を感じることがあります。また黄体ホルモンのバランスに子宮が順応するまでの数か月は、不正出血も少なくありません。1か月程度でおさまる方もいれば、半年ほど不正出血が続いてしまう方もおり、とても個人差が大きいです。挿入後は位置がずれていないか、定期的に確認する必要があります。

まとめ

今回は、月経困難症の病態とその薬物治療についてご紹介しました。

非常に多くの方が月経困難症に該当する状態です。生理痛がある方は、原因となる病気がないかどうかを確認した上で、症状を和らげるために治療を始めませんか?月経困難症かもと思われた方、治療をしてみたいと思った方は、ぜひ婦人科を受診してください。

\ 新日本橋駅徒歩3分。月~土祝19時、日曜17時まで診療 /

Web予約

Web予約 03-3667-0085

03-3667-0085