陰部に症状があると、自分の目ではよく見えにくいこともあり、不安になってしまう女性は多いでしょう。

今回は、陰部に生じる「できもの・しこり」について着目し、考えられる原因疾患の特徴や治療をご紹介します。気になる症状のある方は、早めにご相談ください。

女性の陰部は「できもの・しこり」ができやすい

陰部の症状は、恥ずかしさもあって受診を先延ばしにしてしまう方も少なくありません。ですが、女性の陰部はできもの・しこりが比較的できやすい部位といえます。

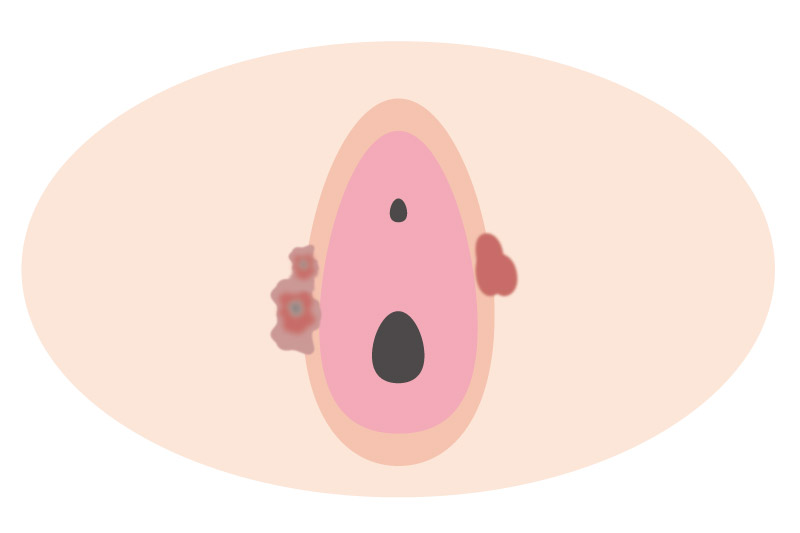

女性の陰部の特徴

女性の外陰部は、ヒダが重なり合ったような形状で、粘膜や分泌腺などもあって複雑な構造になっています。そのため、ヒダの間に汚れが溜まったり、蒸れたりすることで、不衛生になることもあります。「デリケートゾーン」と呼ばれることもあるように、少しの刺激で傷がついてしまうなど非常に繊細な部位で、ケアには注意を払わなければいけません。

「できもの・しこり」の原因は?

陰部にできる「できもの・しこり」の原因は、おおよそ感染症か腫瘍かに分類されます。

感染症だからといって、性感染症とは限りません。陰部の常在菌が過剰に増殖したり、傷から入り込んだりして生じるものもあります。いずれの場合でも、感染症であれば自然に軽快することは難しいため、適切な治療が必要です。早く治療を開始するほど早く治癒するものが多いです。

腫瘍は、良性・悪性どちらも可能性がありますが、外陰部の悪性の腫瘍(がん)は非常に頻度の低い疾患です。痛みの有無は、症状の重篤さとは関係がありませんので、大きくなるようなできもの、しこりに気づいたら婦人科を受診し相談してください。

陰部に「できもの・しこり」ができる病気

陰部に「できもの・しこり」ができる代表的な病気をいくつかご紹介します。

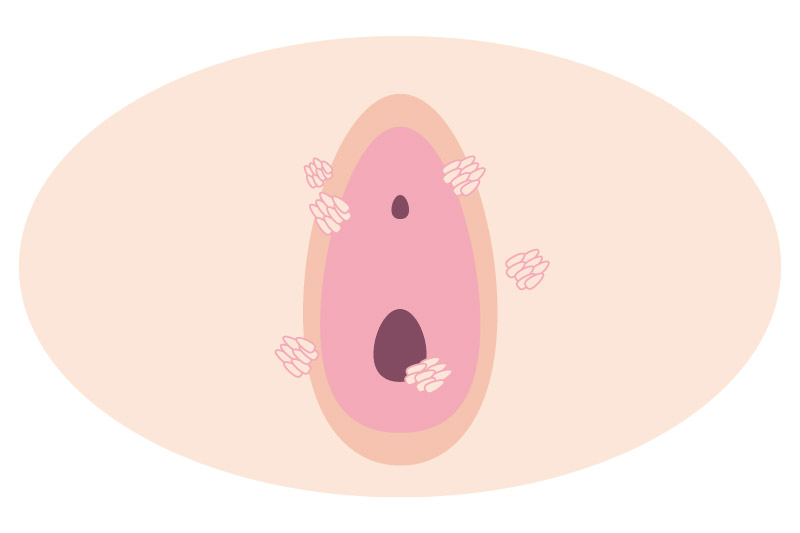

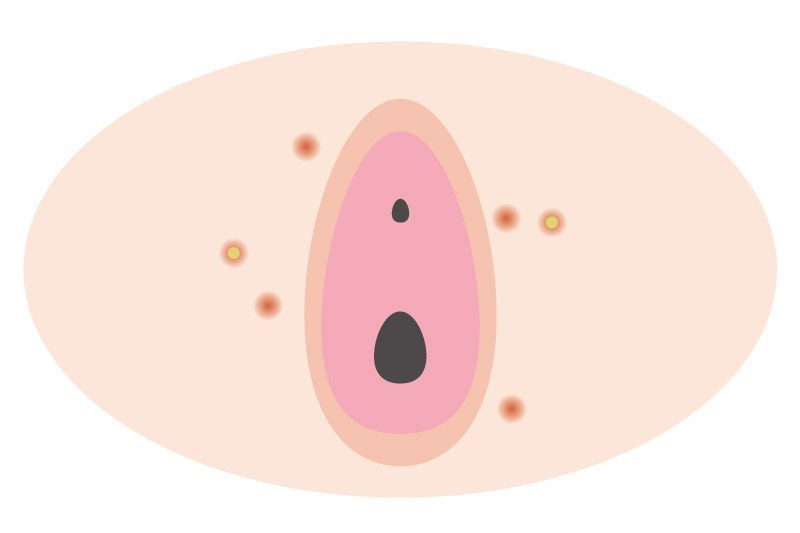

尖圭コンジローマ

イボのようなものが複数できている場合は、尖圭コンジローマの可能性を考えます。

原因と症状

尖圭コンジローマは、性行為で感染する疾患です。 主にヒトパピローマウイルス(HPV)の6型や11型が原因で、イボが発生します。

腟や肛門、口周辺、陰茎など、感染している部位と直接的に接すると、50%以上の高い頻度で感染します。かゆみ、痛み、出血を伴う場合もありますが、症状がないことも多いです。

ウイルスに触れてから、実際にイボが目に見える大きさになるまで、2週間〜数か月程度の時間がかかり、すぐには感染したかどうかわかりません。

イボは表面がザラザラして尖っているのが特徴で、鶏のトサカのような形や、細長く伸びた形、カリフラワーのように盛り上がった形など、さまざまです。色も人によって違います。

治療

小さければ外用薬(塗り薬)で経過を見ますが、改善しない場合は、冷凍凝固療法や外科的な切除、焼灼などを選択することもあります。治療中はあらゆる性行為を避けるべきでしょう。いったん消失しても再発することがあるので注意が必要です。またヒトパピローマウィルス(HPV)6型や11型が原因となることが多く現在はワクチンでの予防が可能です。

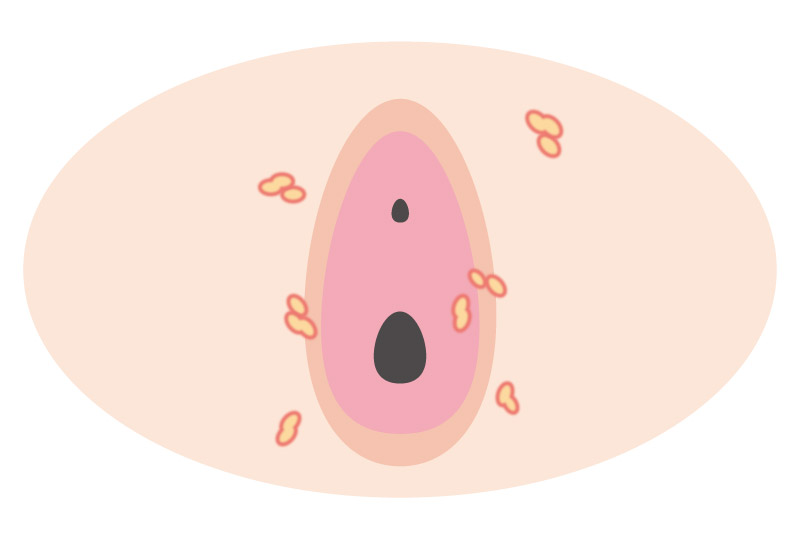

性器ヘルペス

陰部を中心とした多数の水疱や尿がしみる痛みなどがある場合は性器ヘルペスの可能性を考えます。

原因と症状

性器ヘルペスは、単純ヘルペスウイルス(HSV 1型/2型)によって、性器やその周辺に多数の水疱や潰瘍が生じる感染症です。

女性は、男性よりも症状が重くなる傾向にあります。

一度性器ヘルペスを発症すると、ウイルスは体外へ排出されることがありません。一生の間、神経の中に潜んでおり、免疫力が低下したタイミングで再び活性化します。再発をすることも多いという点が、性器ヘルペスの特徴といえるでしょう。

性器ヘルペスは、初めて症状が出るとき(初発のとき)が最も重症になりやすいです。外陰部に水疱ができ、擦れたり、破れたりすることで、強い痛みを呈します。ひどくなると、歩くのも難しくなってしまいます。発熱や頭痛、排尿時痛などの症状が出たり、足の付け根のリンパ節が腫れることもあります。

再発の場合、「外陰部のムズムズ・チクチクする感じ」や「足の付け根のビリビリ感」といった前兆から始まる方もいます。その後、初発の時と同じ部位に、初発のときよりも少し軽い症状が出るのが一般的です。

症状が出ている時期の性器・腟分泌液・精液、水疱の中に含まれる液体などには、ウイルスが多量に含まれていますので、触れると感染します(接触感染)。タオルなどを介した感染もありえますので、症状のない人と共有しないことが重要です。

治療

抗ウイルス薬の内服薬・外用薬を用いて治療します。内服薬は、症状がなくなったとしても、処方された分をすべて飲み終えてください。特に初発の場合は痛みがある方も多いので、必要に応じて痛み止めも使用します。早めに治療を始めるほど、症状の悪化も抑えられます。

再発の場合はむずむず感やピリピリ感といった前兆の段階で治療をすると比較的すぐに症状が改善します。

再発を繰り返す方は、再発抑制療法も可能です。

再発抑制療法は、1年間に6回以上の再発を起こす方を対象におこなわれます。抗ウイルス薬を半年〜1年間ほど飲み続けて、再発を抑える方法です。

再発の前兆がわかる方は、PIT療法も選択できます。PIT療法とはあらかじめ抗ウイルス薬を手元に持っておき、前兆が出たら自分の判断で抗ウイルス薬を服用し、症状を軽く抑える方法です。

梅毒

梅毒は、2021年ごろから感染者数が急激に増えている性感染症です。

原因と症状

梅毒トレポネーマという細菌が原因の感染症で、性器や口などの粘膜、皮膚の小さな傷から感染します。症状が出たり消えたりするというのが最大の特徴です。症状が消えている時期にも感染性があり、気がつかないうちに他人へ感染を広げてしまう可能性があります。

オーラルセックスやアナルセックスなども含め、あらゆる性行為で感染しますが、入浴やプールなどの日常生活で感染することはほとんどありません。梅毒トレポネーマは、人の体から離れると数時間で死滅するためです。

感染した場所(性器、肛門、口など)に、できもの・ただれなどが生じます。治療しなくても、数週間〜1か月程度で症状は消えてしまいます。

手のひらや足の裏など、全身に赤い発疹ができます。数週間〜数ヶ月で症状は自然に消えますが、治ったわけではありません。

症状はありませんが、体内で病気がひそかに進行している時期です。

数年にわたる症状のない時期を経て、心臓、血管、神経に異常が出てきます。

第1期および後期梅毒の時期に、陰部のできものが生じます。第1期のできものは皮膚の表面にできるもので、小さくて硬く、痛みや痒みなどはありません。後期梅毒の時期に生じるできものは、皮膚だけでなく骨や関節、臓器などあらゆる箇所にでき、ゴムのような感触が特徴です。

治療

梅毒は、ペニシリン系の抗菌薬が非常に効果的ですので、しっかりと治療をおこなえば完治します。進行した梅毒では治療に時間がかかりますが、早期であれば1回の注射で終了できるようになりました。内服薬であれば、約1か月で治療が完了します。

採血で治療効果を確認しながら、治療を延長する場合もありますので、医師に指示された通りに通院を続けることが大切です。

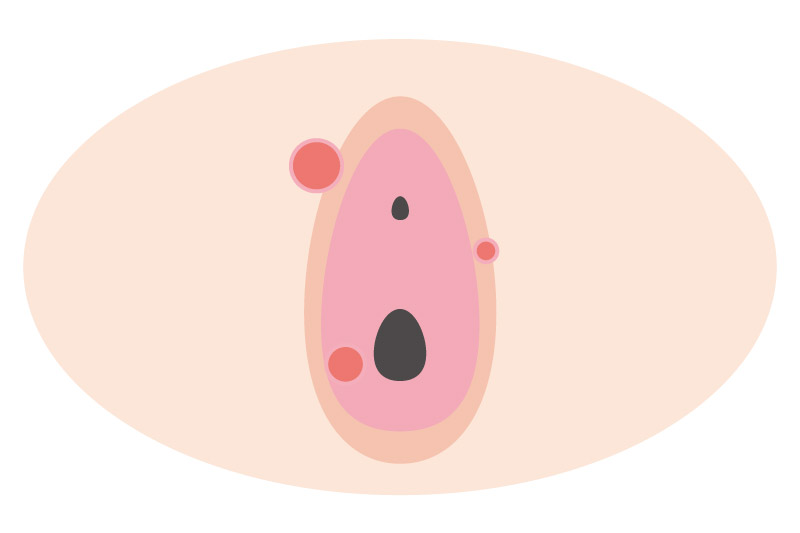

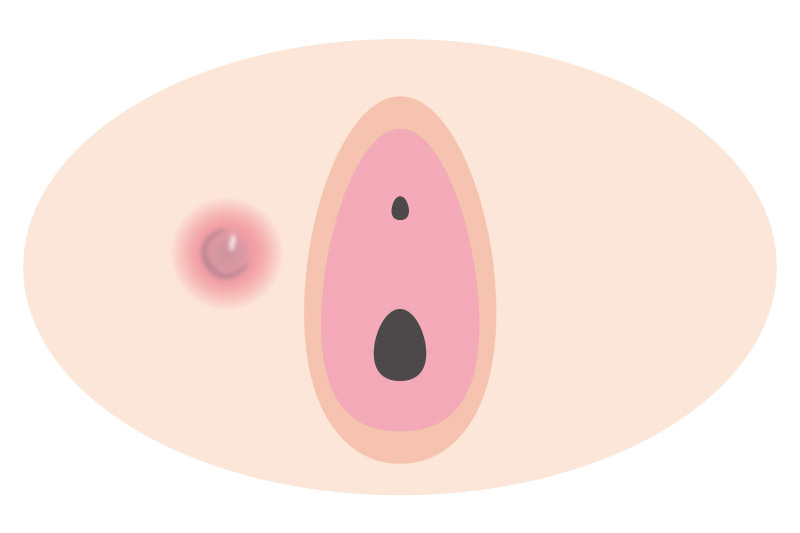

バルトリン腺炎・バルトリン腺嚢胞

バルトリン腺は、腟の左右に1つずつあり、腟分泌液を出す役割を持っています。

原因と症状

バルトリン腺に細菌が入り込み、炎症を起こしたものがバルトリン腺炎です。炎症によってバルトリン腺の開口部が塞がってしまうと、分泌液を外へ排出することができず、腫れてバルトリン腺嚢胞となります。バルトリン腺炎もバルトリン腺嚢胞も、小さければほとんど症状はありません。

炎症が悪化して膿(うみ)が溜まるようになると、バルトリン腺膿瘍と呼ばれる状態となり、腫れてきて座るのも難しくなったり強い痛みを伴うこともあります。

ほとんどの場合、腟の左右どちらか一方にのみ、しこりができます。

治療

病変が小さく症状がなければ治療の必要性はありません。症状が軽度であれば抗菌薬の内服や外用薬で改善することもあります。膿瘍に進展した場合は、膿瘍部分に針を刺したり切開したりして膿を取り除いた上で抗菌薬での治療を行ったほうが早く改善します。

バルトリン腺嚢胞を繰り返してしまう場合は、開窓術や嚢胞摘出術などを選択することもあります。

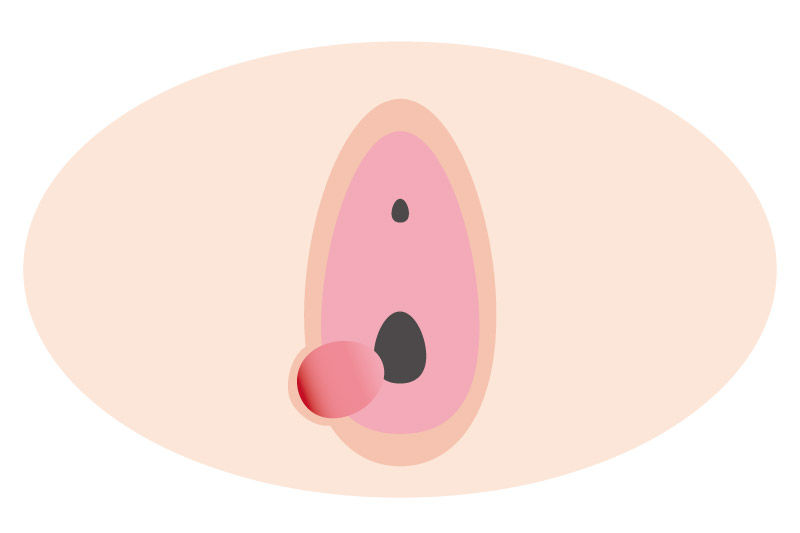

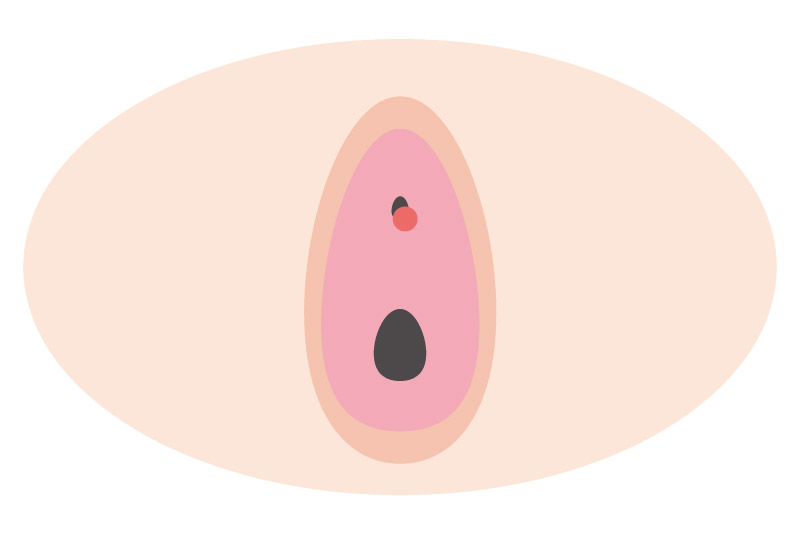

毛嚢炎

ニキビのようなできものがあれば、毛嚢炎の可能性があります。

原因と症状

毛穴に細菌が入り込み、炎症を起こしたものが毛嚢炎です。陰部の毛の自己処理や、医療脱毛による刺激が原因になることがあります。陰部には多くの常在菌がすみついていますので、傷ができると感染してしまうリスクがあります。

毛穴に一致した部位が赤く盛り上がり、見た目はニキビにも似ています。触れると痛みがあり、膿を含む場合や、軽いかゆみを伴う場合も少なくありません。

治療

内服薬・外用薬の抗菌薬を使用して治療します。数日の治療で、しっかり治ります。

粉瘤

皮膚の下に角質や皮脂が袋状に溜まったものです。

原因と症状

粉瘤が生じる原因ははっきりしていません。皮膚が内側へ入り込んで袋状の構造となり、そこへ古い角質や皮脂が溜まってぷくっと膨れます。女性の陰部は、分泌腺が多いこと・下着などによる摩擦が多いこともあり、比較的粉瘤のできやすい部位です。

粉瘤に細菌感染が起こると、腫れが強くなり、痛みます。潰れると、強いニオイの内容物が出てきます。

治療

細菌感染が起こっている場合は、抗菌薬の内服や、外用薬の使用で改善することもあります。外科的な切除を行うこともあります。

尿道カルンクル

あまり聞きなじみはないかもしれませんが、閉経後〜高齢の女性に多いできものです。

原因と症状

尿道口に生じる、良性の腫瘍です。数mm〜2cm程度の小さなもので、症状はほとんどありません。大きくなってきた場合、排尿後にトイレットペーパーに血がつくことがあります。

エストロゲンの分泌低下による尿道口の脱出や、それによる慢性的な炎症などが原因として考えられていますが、はっきりとはわかっていないのが現状です。

治療

お困りの症状がなければ、経過観察でよいです。出血など気になる症状が出てきた場合は、炎症を抑える外用薬を試します。出血が多い場合や、尿が出にくくなっている場合などは、泌尿器科での相談がよいでしょう。

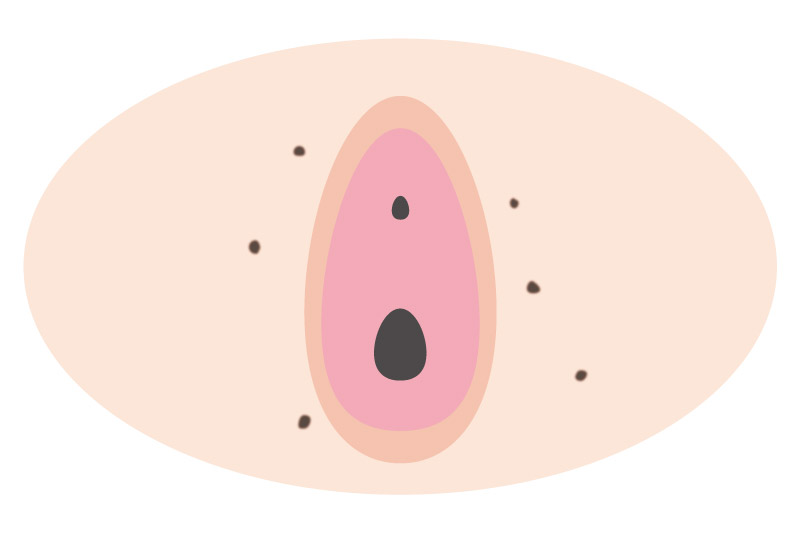

脂漏性角化症(老人性いぼ)

加齢とともに増える皮膚の良性腫瘍です。皮膚の老化現象によってできる褐色~黒色のシミのような病変で、やや盛り上がっています。特に治療の必要性はありません。

腫瘍(がん)

頻度は非常に低いですが、陰部のできものは外陰がんの可能性もあります。

大きくなってきた、表面が滑らかではなくゴツゴツしている、

出血や痛みを伴う、などの症状があれば受診して相談をしてください。

まとめ

今回は、陰部にできもの・しこりができる原因や治療について、代表例をご紹介しました。自分の症状に当てはまりそうだと思われた方は、ぜひ早いうちに受診して相談してください。

\ 人形町駅徒歩3分。月~土祝19時、日曜17時まで診療 /

Web予約

Web予約 03-3667-0085

03-3667-0085