月経前症候群(PMS)とは、生理前に起こる身体的・精神的なトラブルのことです。「生理の前はいつも調子が悪いけど、生理だから仕方ない」「なんだかイライラすると思ったら生理の前だった」などと諦めて毎日を暮らしている方も多いですが、実はきちんと治療をすると今よりもずっと快適に生理前を暮らすことができるようになるのです。

月経前症候群(PMS)とは?

月経前症候群(PMS:premenstrual syndrome)とは、日本産婦人科学会によると、「月経前、3~10日の間続く精神的あるいは身体的症状で、月経開始とともに軽快ないし消失するもの」とされています。月経前緊張症などと呼ばれることもあります。

生理のある女性に起こる症状なので、初経を迎えた10歳代から閉経を迎える50歳代の全ての女性にPMSが起こる可能性があります。日本では、生理のある女性の8割ほどが月経前にPMSを疑う何らかの症状があるとされていますが、実際に婦人科を受診するケースはまだまだ少ないのが現状です。

月経前症候群(PMS)はどうして起こるのか

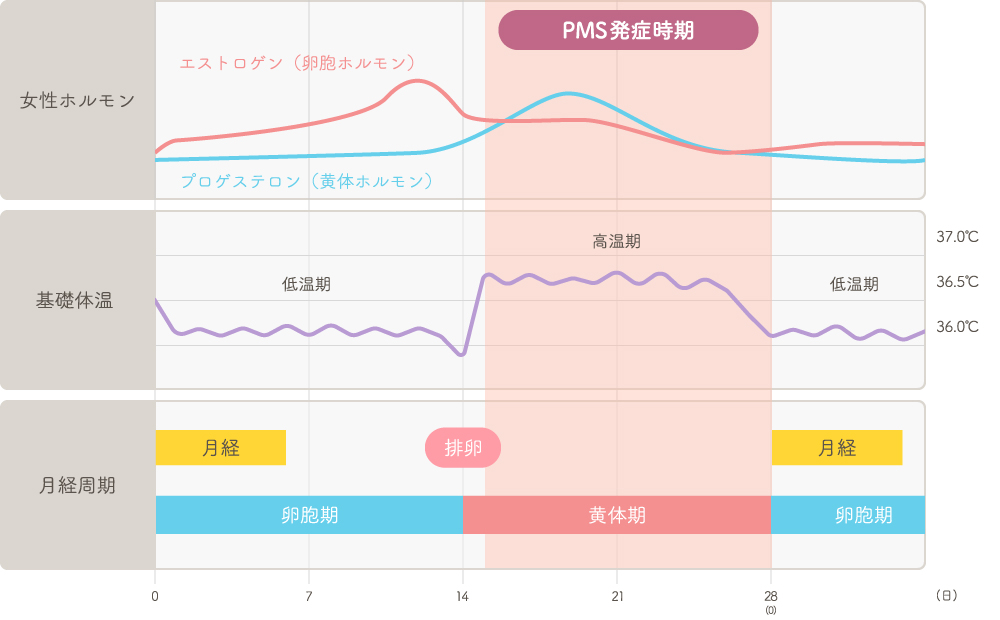

PMSの原因は、まだはっきりとわかっているわけではありません。最も有力な説として、女性ホルモンの周期的な変化が関係すると言われています。排卵を契機とした女性ホルモンバランスの変動が主な原因と考えられています。

その他セロトニンやGABAなどの神経伝達物質系の異常やメラトニン日内変動の異常、自律神経のバランスの乱れなど、非常に多彩な原因があるとされています。

精神的・社会的に不安定な場合、喫煙、アルコールの飲み過ぎ、マグネシウム不足などが関係しているとする説もあります。

いずれにせよ、一つの原因からPMSが起こるというよりは、複数の原因が絡み合ってPMSが起こるのは間違いないようです。

月経前症候群(PMS)の症状とその現れ方

PMSでは、本当にいろいろな症状が見られます。大きく分けると、身体の症状と心の症状に分けることができます。これらの症状が生理の3〜10日前に始まり、生理が来るとともに消える、もしくは軽くなるのが大きな特徴です。

PMSで多く見られる身体の症状と心の症状としては、主に下記のような症状になります。

下腹部が張った感じ(膨満感)、下腹部痛、腰痛、頭重感、頭痛、乳房の痛み、眠くなる、疲れやすい、だるい、ニキビ・吹き出物ができる、食欲が増す、便秘、肩こり

イライラ感、怒りっぽさ、落ち着きがない、気分の落ち込み、不安感、やる気が出ない

月経前不快気分障害(PMDD)

精神症状が特に強く、イライラ感や怒りを我慢できずに他人を攻撃してしまったり、情緒不安定ですぐに涙が出るなど、日常生活や社会生活にまで影響が出るような場合は、単なるPMSではなく、精神疾患の一つである「月経前不快気分障害(premenstrual dyspholic disorder : PMDD)」の可能性があります。

PMDDの場合は、抗うつ薬などの内服が必要となることもあります。

- 著しい情緒不安定

- 著しい苛立ち、怒り、対人関係の摩擦の増加

- 著しい抑うつ気分、絶望感、自己否定的思考

- 著しい不安、緊張、高ぶっている/苛立っているという感覚

上記なような症状がある方はかかりつけの産婦人科医に相談するか、心療内科を受診してみると良いでしょう。

PMDDについてより詳しく知りたい方は、コラムもあわせてご覧ください。

PMDD(月経前不快気分障害)とは?生理前の強い精神的な症状を解説

月経前症候群(PMS)の診断

診断のポイントは、①症状が生理のたびに繰り返し起こること、②症状が現れるタイミングが生理前であり、かつ生理が始まったら症状が消える(もしくは軽くなる)ことです。月経周期と症状の関係性が大切となりますので、手帳などにつらい症状があった日と生理の日をつけておくと良いでしょう。基礎体温を測ってみると、排卵がきちんとあるかどうかなども同時にわかるので、おすすめです。

PMSの診断基準として過去3回の連続した生理周期で生理5日前に少なくとも一つの症状があり、その後2周期にわたりその症状が繰り返し起こると定義されていましたが、現状ではPMSとして確立した診断基準はないとされています。

産婦人科医の問診や診察によりPMSと診断し、必要と判断した場合に治療を開始する例がほとんどです。月経前の症状がつらいと感じた場合は婦人科を受診して相談してみてください。

PMSに似た症状が出るそのほかの病気とその見分け方

PMSでは、月経周期が規則的であることが診断の重要なポイントとなります。すでに閉経した方や1年以上生理がない方の場合は、PMSの可能性はありません。その場合は更年期障害やうつ病など、別の病気が隠れている可能性があります。

また月経周期は規則的でも、生理と全く関係なく症状が起こる場合、生理前に起こった症状が生理開始後も弱まることなくそのまま残る場合は、PMSではなく他の病気の可能性が高いです。

PMSではないが生理の前に症状が悪くなる病気

- 月経困難症(機能的、器質的)

- 周期性乳房痛(cyclic mastalgia)

- うつ病・不安障害・パニック障害

- けいれん性疾患・てんかん・片頭痛

- 気管支喘息・アレルギー

- 慢性疲労性症候群

- 甲状腺・副甲状腺機能異常

うつ病や不安障害・パニック障害などの精神疾患や気管支喘息・アレルギー、てんかんや偏頭痛など月経周期と関係して悪化する病気がいくつか報告されています。これらはPMSとは根本的に異なりますが、月経周期をきちんと把握した方が良いという点では同じです。毎月の生理の始まりと終わりを記録しておくと良いでしょう。

また精神疾患のある方で月経前に症状が悪化して月経が終わった後も続くことがありますが、この場合は、原疾患の月経前増悪(Premenstrual exacerbation)として判断し原疾患の治療のコントロールを優先することがあります。

月経前症候群(PMS)の治療方法

PMSは「診断がついたからすぐに何らかの治療が必要である」というタイプの病気ではありません。PMSの症状があっても、日常生活に差し支えなく患者さんご本人がお困りではない場合、そして患者さんが治療を希望しない場合は経過観察を行うこともよくあります。

なんらかの治療を行う場合、PMSの主な治療にはカウンセリング・生活指導、そして薬物療法があります。

カウンセリング・生活指導

カウンセリング・生活指導は全てのPMSの方に適応のある治療法です。

生活指導としては、まず症状と月経周期との関係など、PMSの特徴について説明を行います。症状日記と生理の記録をつけることで、自分でも症状と生理の関係が実感でき、PMSや症状に対する不安が軽くなることが多いです。

規則正しい生活や適度な運動、十分な睡眠とバランスの良い食事、そしてストレスの解消は、PMSの症状を和らげるのに一定の効果があるとされています。

重度のPMSの場合は、仕事や家事の制限が必要となることがまれにあります。

薬物療法

薬物療法は、排卵を止めて症状を抑える方法と、つらい症状を和らげる方法(対症療法)に分けられます。一般的には、カウンセリングや生活指導でも症状が取れない患者さんに行われます。

排卵を止める治療法

PMSで現在妊娠を希望しない場合には、薬を使用し排卵を抑制することにより女性ホルモンの変動がなくなり、PMSの症状が抑えられます。

排卵を止める治療には、主に低用量ピルが用いられます。身体の症状がメインの場合には、低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬が比較的良く効くとされています。これらの薬は飲むのをやめたらすぐに排卵が戻りますので、将来的に妊娠を希望する若い女性でも使いやすい薬です。

また精神症状が主体の場合は月経回数を少なくする低用量ピルの連続投与方法も効果があるとされています。低用量ピルの種類や投与方法に関しては個々の症状により選択できますので、婦人科外来でご相談ください。

症状が非常に重く日常生活に重大な支障が出ているケースで、これらの治療を行っても全く改善がない場合は、一時的に偽閉経療法を行うこともあります。偽閉経療法はその名の通り、薬で閉経に近い状態を作り出す方法です。子宮内膜症や子宮筋腫などの治療の際に用いられる方法です。女性ホルモンを強く抑えるので、更年期症状が出ることもあります。骨粗鬆症のリスクを抑えるために、この治療を行えるのは半年以内と決められています。

症状を和らげる方法(対症療法)

症状そのものに対応する方法を対症療法と言います。原因を解決しているわけではないので、一時的な解決方法に過ぎません。対症療法で用いるお薬を多用するようであれば、原因に対する治療(排卵を止める治療)を検討することとなります。

低用量ピルなどのホルモン療法を希望しないが、なんらかの対処を希望する場合は、漢方薬が用いられることがよくあります。主に用いられるのは当帰芍薬散や加味逍遙散や桂枝茯苓丸などです。いらいらが強い場合は抑肝散なども適応になります。漢方薬は、体質(証)や症状に合わせて、お一人お一人に最適なものが処方されます。

中等症以上の精神症状があるPMDDの場合は、抗うつ薬(SSRI:セロトニン再取り込み阻害薬)や抗不安薬が適応となることもありますが、精神症状が強い場合は心療内科の受診をお勧めすることもあります。

月経前症候群(PMS)を和らげるために今すぐできること

PMSの症状を少しでも和らげるために普段の生活でできることをいくつかまとめました。簡単にできるものばかりですので、ぜひ試してみてください。

規則的な生活

規則的な生活は、女性ホルモンや神経伝達物質、そして自律神経のバランスを整えます。朝起きて太陽の光を浴びることは、メラトニンなど眠りにかかわるホルモンのリセットにも効果的であるとともに、うつ症状の改善にも効果があることがわかっています。

適度な運動

ストレッチや軽いジョギングなどの有酸素運動は、血行を改善するとともに、PMSの症状を和らげるという報告が複数あります。辛くない程度に軽いウォーキングやジョギング、サイクリングなどを行ってみると良いでしょう。

バランスの良い栄養摂取

| 栄養 | 豊富に含む食材 |

|---|---|

| ビタミンB6 | 唐辛子、にんにく、マグロ、カツオなど |

| ビタミンD | サケ、サンマ、卵、キノコ類など |

| ビタミンE | アーモンド、唐辛子、大豆、かぼちゃなど |

| カルシウム | 乳製品、大豆製品、モロヘイヤ、小松菜など |

| マグネシウム | 青のり、わかめ、ひじきなど |

バランスの良い栄養摂取はPMSに効果があるばかりでなく、PMSで良く見られる自律神経の乱れにも効果的です。ビタミン・ミネラルの豊富な食事を心がけましょう。ビタミンB6やビタミンD・E、カルシウムやマグネシウムは自律神経の調子を整えるのに効果的です。積極的に摂取しましょう。

また精神症状の強い方は、セロトニンの合成を助けるビタミンB6を積極的にとるのもお勧めです。ビタミンB6は唐辛子やにんにく、マグロ、カツオなどに多く含まれています。

亜鉛や鉄が欠乏した場合も影響を与えることがありますので栄養バランスを考えて食事を摂取するように心がけましょう。

嗜好品の取りすぎには気をつけよう

嗜好品の取りすぎもPMSにはあまりよくないことがわかっています。特にタバコを吸っている方は、お肌や健康のためにもいますぐ禁煙しましょう。その他にもカフェインやアルコールは控えめすると良いでしょう。

ストレス解消法を見つけよう

PMSの症状にストレスが大きく関係していることがわかっています。瞑想やヨガ、ストレッチやアロマテラピー、ハーブやお灸など、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。

病院を受診する目安

生理前の症状がツラいと感じる方は、一度病院に行くことをお勧めします。ご自身でPMSだと思い込んでいる症状が、実は子宮筋腫や子宮内膜症など別の病気の症状である可能性もあります。またPMSだった場合、治療をすれば症状が改善する可能性が高いので、日常生活をより楽に暮らすことができるようになります。

定期的な検診で、早期発見を

PMSは女性の方なら一度は経験したことがあるというくらいありふれたものではありますが、その反面、辛くても人に言えずに我慢していることが多い症状でもあります。PMSと思っていた症状が実は別の病気だったというケースも多いので、生理前の症状が辛い方は、我慢せずに一度当院までご相談ください。

Web予約

Web予約 03-3667-0085

03-3667-0085